ESD 鼎談

自由の森学園の ESD のこと、

環境教育の専門家、阿部治さん(立教大学教授)に

聞いたり話したりしました。

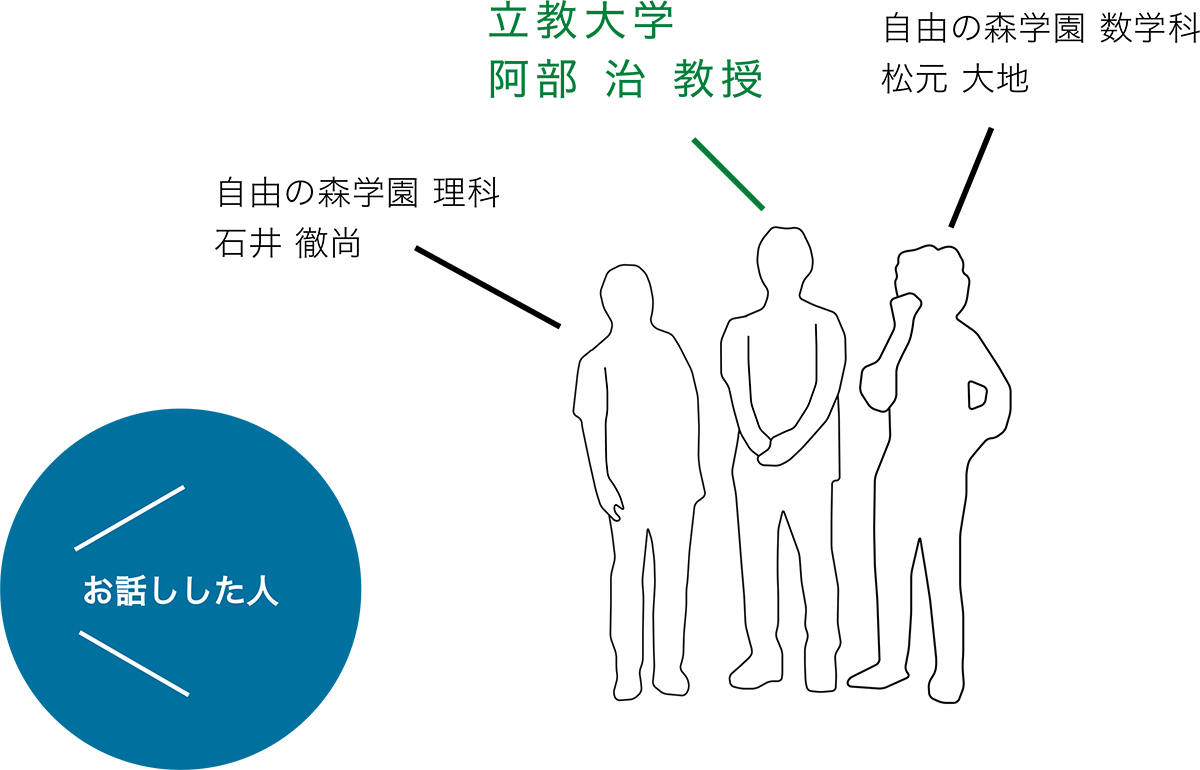

埼玉県内の私立中高校としては2校目のユネスコスクール加盟校となった自由の森学園。今回は、加盟申請時に多くの助言をいただいた、環境教育の専門家である立教大学阿部治(おさむ)教授のもとを教員が訪れ、ユネスコスクールの活動の根幹となるESD教育(持続可能な開発のための教育)の実践報告と、今後の活動の方向性についてお話を伺いました。

立教大学

阿部 治 教授

立教大学社会学部現代文化学科・同大学院教授。総長補佐・ESD 研究所長のほか、環境省の設置する ESD 活動支援センター長など。

持続可能な社会を主体的に担う人づくりをテーマに環境教育 /ESD の政策研究や実践的研究に広範なステークホルダーと連携しながら取り組む。著書に『ESDの地域創生力』(合同出版)など。

「点」の知識を線や面にしていく体験の学び

阿部:もともと自由の森学園の卒業生を何人か知っていたのです。ユニークな人が多いので、どんな学校なのだろうと以前から興味を持っていました。

また、かつて理科の教員だった塩瀬先生とは、シンポジウムなどでお会いする機会も多かったので、何度かお話をさせていただいていて、実践されている教育の内容を聞くうちに、これはユネスコスクールでやろうとしている ESD(Education for Sustainable Development 持続可能な開発のための教育)そのものだなと感じていて、そんなお話をしたのを覚えています。

ESD は、持続可能な社会の担い手を育むための教育と位置付けられていますが、大切なのは “点” としての知識を教えるだけの教育ではなく、体験や人とのつながりを通して “線” や “面” に広げていくことだと考えています。

生徒が他者との関わりを経験していく中で、自分の考え方を身に付けていく。そういう視点で見ると、自由の森学園での教育は ESD そのものだと感じています。

石井:学園のどんな部分を見て、具体的にそう思われましたか?

阿部:ひとつ例を挙げると、学園のある飯能の地元材である「西川材」を使った取り組みです。

ESD では地域と学校のつながりも重視していますが、単に地元の西川材について授業で学ぶだけでなく、実際に林業の現場に足を運ぶ体験学習に加えて、その木材を教室にも使っている。生徒たちは西川材についての知識を与えられるだけでなく、自分の手で間伐なども体験し、普段の授業も西川材を使った教室で受けるわけですから、知識という点が体験を通して線や面に広がっていきます。こういう取り組みこそが本来の “学び” であり、全ての学校で実践していくべきことだと思います。

ESD は昨今の教育のトレンドになっていますが、自由の森学園は開校から 30 年近く、体系化せず、名前がついていなかっただけで、ずっと ESD をやってきていたのではないでしょうか。

【森の時間:林業体験】

古くから林業が盛んで「西川材」と呼ばれる木材の産地だった飯能市。その歴史を座学のみならず、体験を通して学んでいく。

自然環境をきっかけに持続可能な社会を考える

松元:そこまでおっしゃっていただけると恐縮です。先生のお話を聞いてから、ユネスコスクールの全国大会なども見学に行きましたが、色々と興味深い取り組みをされている学校も多くて、この中に入って刺激を受けたいと感じました。

一方で、ユネスコスクール加盟の方針がトップダウンで示されて、現場の教員の方々が苦労されている姿も目にしました。その点、本学園の場合は今まで授業を通してやってきたことの延長でできたので、そういう苦労は少なかったといえるかもしれません。

阿部:そうですね。先程の地域と学校の関係についてもう少しお話ししますと、新学習指導要領にも「社会に開かれた教育課程」という文言がありますが、これまでの学校は必ずしも地域社会に対して開かれていなかった。学校と地域社会の関係が対等ではなかったと言い換えてもいいでしょう。

一方で、地域の知恵や伝統といったものを次の世代に伝承していく機会はどんどん失われていっています。そういう伝承の場としても、地域の持続可能性を担保する場としても学校の役割はますます大きくなっています。そうした意味で、地域社会にとっても自由の森学園の存在は大きな意義を持つようになっていると思います。

私は環境教育が専門ではありますが、環境保護というのは入り口でしかなく、大きな目的は持続可能な社会を作ることにあります。そのためには社会の中で多様性を持った人たちがお互いに認め合える多文化共生ができる社会が不可欠です。自由の森学園の教育はそういう多様性を認め合う感性を育てるという意味でも大きな力を持っていると感じています。

【森の時間:飯能を歩く】

総合的学習の時間である「森の時間」を、地域の探索をする時間に活用した。

飯能市内を歩くと蔵が多く残存しており、盛んに商いが行われていた街であることが分かる。最近では放置されていた蔵を活用して飲食店にする取り組みも活発。写真の蔵は明治 39 年蔵。現在は人気のガレット屋さん。

石井:私も生物の理科教員なのでよくわかりますが、どうして自然環境を守りたいと思うのかというと、他者をないがしろにしないという気持ちがベースにあるのだと思います。地域の緑を守りたいと思う気持ちや、古くからある産業を大切にするという気持ちは、戦争や差別は嫌だなと思う気持ちとベースの部分ではつながっていると思うのです。

阿部:その通りだと思いますよ。自由の森学園に社会問題について積極的に関心を持つ生徒が多いのも、普段から生徒たちの自由意志が大切にされていることと無関係ではないはずです。普段から大切にされているからこそ、それを脅かされることに対して敏感なのでしょう。